|

|

|

|

|

|

Die Erben Poseidons

Der Kampf um die Weltmeere Die Linien „Das Ringen der Mächte spielte sich in zwei verschiedenen Bereichen ab. Während des Dreißigjährigen Krieges im 17. Jahrhundert pendelte sich in Europa ein gewisses Religionsgleichgewicht ein. Neben der christlich-katholischen Ordnungsidee hatte sich der protestantische Sonderanspruch durchgesetzt und war akzeptiert worden. Außerhalb der Territorialregelungen der Friedensschlüsse wurde auch die Protestantenforderung nach Freiheit der Meere gelten gelassen - allerdings lediglich imaginär. Durch den atlantischen Ozean wurden gedachte Linien gezogen, an denen der Raum des europäischen Staatensystems völkerrechtlich endete. Jenseits dieser Linien verlor das zwischenstaatliche öffentliche Recht, das sich zu jener Zeit in Europa entwickelte, seine Verbindlichkeit. Die Linienregelung geht dem Prinzip nach zurück auf den Vertrag von Cateau-Cambresis des Jahres 1559 zwischen Spanien und Frankreich. Was die Territorialbestimmungen betrifft, so handelt es sich bei diesem Friedensschluß um die Besiegelung einer empfindlichen französischen Niederlage. Der Text der Vereinbarung läßt keinen Zweifel daran. Frankreich muß auf seine italienischen Ansprüche verzichten und das Herzogtum Savoyen herausgeben. Der Vertrag enthält allerdings kein Wort von den mündlichen Absprachen, die während der Verhandlungen getroffen wurden: Die Friedensvereinbarungen besitzen nur für Europa Geltung, nicht aber für die Bereiche der Meere. Dort, jenseits von Europa, entscheiden nach wie vor die Waffen, entscheidet die maritime Kriegsmacht über Herrschaft und Besitz; die Kämpfe, zu denen es dabei kommen werde, wirken sich in keiner Weise auf das Verhältnis der beiden Staaten in Europa aus. Die imaginären Linien, die durch das Meer gezogen wurden, waren sowohl Freundschafts- als auch Feindschaftslinien. Letzten Endes handelte es sich dabei um eine Abwandlung der Demarkationen, welche die Päpste vorgenommen hatten. Die neuen Linien grenzten lediglich den europäischen Landraum genauer von dem ozeanischen Freiraum ab, in dem kein Recht, keine Ordnung, kein Gesetz galt und in dem die Seefahrernationen einander bekämpften, als hätte es seit den prähistorischen Zeiten nie etwas anderes gegeben als das nackte Faustrecht. Daß dieser Kampf von Europa ausging, daß er die Form war, in der Europa eine unerhörte Expansion vollzog - die gewaltigste aller Expansionen der Weltgeschichte -, das legte trotz der Brutalität des ganzen Prozesses den hohen Rang Europas bis ins 20. Jahrhundert unwiderruflich und in historisch unvergleichlicher Form fest. Durch die Ausgrenzung des Kampfgebietes vermittels Festlegung von Zonen, in denen vertragliches Recht galt, beziehungsweise nicht galt, sprach die europäische Welt ihrer Rechtsordnung nur in den bisher vertrauten, alten Bereichen Gültigkeit zu, sie billigte die Existenz einer »Neuen Welt« als eines Freiraums des gewaltsamen Zugriffs. Sie würden erst dann zu Objekten des europäischen Völkerrechts werden, wenn der Kampf um sie entschieden war. Solange dieser Zeitpunkt ausstand, hielt sich der Brauch der »Freundschaftslinien«. Im Süden verliefen sie entlang des Wendekreises des Krebses oder des Äquators, im Westen hielten sie sich an den Längengrad durch die Kanarischen Inseln oder die Azoren. Gelegentlich wurden sie sogar amtlich festgelegt - und damit ein Sachverhalt offiziell anerkannt, den es offiziell nicht gab. Der Widersinn dabei beruht darauf, daß an diesen Linien die Gültigkeit des europäischen Rechts endete und jenseits davon der Raum des gesetzlosen Kampfes um die Weltmeere, die Freiheit des Faustrechts begann. Ob in Europa zwischen den Seerivalen Frieden herrschte oder nicht: Jenseits »der Linie« lagen die Überseeräume der Gewalt. Der britische Seeheld Francis Drake gab dafür die Parole aus, eine Formel von welthistorischem Gewicht und drakonischer Kürze: »No peace beyond the line!- Kein Friede jenseits der Linie! « Unter den Wahrzeichen der religiösen und sittlichen Begründungen von Rechts- und Unrechtsbestimmungen ist diese Linienabgrenzung etwas Ungeheuerliches. Sie beglaubigt die Existenz einer doppelten Moral und relativiert dadurch sowohl ihre christlich unterbaute als auch innerweltlich postulierte Unbedingtheit. Wie sollte ein gläubiger, ein sittlicher Mensch begreifen, daß sich christliche Herrscher dazu verstehen, für den unabsehbaren Raum des Ozeans die Barbareien und Ruchlosigkeiten eines Naturzustandes primitivster Art gelten zu lassen und sich gleichzeitig für den europäischen Kontinentalbereich auf das Gegenteil zu einigen? Wie ließ es sich rechtfertigen, die Meere als ein Reich der Anarchie auszugrenzen? Waren die Unterschiede zwischen Recht und Unrecht, Gut und Böse eine Frage der Geographie? Von solchen Zweifeln wurde der große Philosoph Pascal zu dem Seufzer hingerissen: »Die fundamentalen Gesetze wechseln. Ein Meridian entscheidet über die Wahrheit. « So sah die eine Seite der Medaille aus. Die andere Seite bestand darin, daß durch die Linien-Übereinkunft die europäische Ordnung entscheidend stabilisiert wurde. Die Demarkationen verhinderten eine Zersetzung der Vertragsregelungen durch die rohe Willkür im Freiraum der See. In der Praxis bedeutete die »Freiheit der Meere« eine totale Befreiung von Recht, Moral und Gesetz; sie bedeutete aber genauso eine Rettung der innereuropäischen Ordnung, sie verhinderte hier den Rückfall in die Barbarei vorzivilisatorischer Zustände. Das Ungeheuer Francis Drake Am leidenschaftlichsten wurde diese Übereinkunft von England befürwortet. Das Königreich war damals der schwächste Partner in dem exklusiven Kreis der Seefahrernationen, und vielleicht erkannten gerade deshalb die britischen Staatsmänner und Herrscher besonders früh, daß England daraus den größten Nutzen ziehen konnte. Seine Piraten hatten fast ausnahmslos nichts anderes im Sinn, als in den Freiräumen der Meere Beute zu machen. Aber diejenigen von ihnen, die immerhin Anflüge von Format besaßen, achteten sorgsam darauf, daß ein hoher Prozentsatz des Geraubten am Königshof abgeliefert wurde - manchmal war es fast die Hälfte. Das englische Freibeutergewerbe wurde erstmals von John Hawkins auf einen bemerkenswerten Stand gebracht. Er entstammte einer Familie von Kaufleuten und Schiffseignern aus Plymouth. 1562, 30 Jahre alt, segelte er mit einer Dreierflottille zu seiner ersten Fahrt nach Afrika. An der Sierra Leone überfiel er portugiesische Schiffe, raubte dreihundert Negersklaven und verkaufte sie mit riesigem Gewinn in Haiti. Königin Elisabeth I. wußte offiziell nichts von dieser Fahrt, was sie aber nicht hinderte, höchst offiziell die prachtvollen Perlen zu tragen, die ihr Hawkins aus Westindien mitbrachte. 1566 wurde John Hawkins von einem jungen Mann besucht, einem entfernten Verwandten seiner Familie. Dieser Francis Drake hatte sich kürzlich unter Kapitän John Lovell an einer Fahrt nach Mexiko beteiligt; sie war ein katastrophaler Mißerfolg gewesen, die Engländer wurden von den Spaniern völlig ausgeraubt. Von dieser Fahrt brachte Francis Drake vollendete seemännische Kenntnisse und einen maßlosen Haß auf die Spanier mit. Hawkins bereitete für das folgende Jahr eine neue Kaperexpedition vor. Im Oktober 1567 lichteten sechs Schiffe die Anker. Das Flaggschiff »Jesus von Lübeck«, 700 Tonnen groß, hatte Königin Elisabeth dem Flottillenchef Hawkins selbst zur Verfügung gestellt; sie war an dem Unternehmen noch mit einem zweiten Schiff, der »Minion«, beteiligt. Francis Drake befehligte eine kleine Barke von 50 Tonnen, die »Judith«. An der Guineaküste erbeuteten die Engländer 500 Sklaven und segelten mit ihnen nach Amerika. Die Fahrt war ein halber Rachezug, denn sie liefen die Hafenstadt Rio de la Hacha an, in der Kapitän Lovell und Drake 1565 ausgeplündert worden waren. Als die Spanier jeden Handel mit den Engländern ablehnten, landete ein Kommando zu einem Plünderungszug, anschließend wurde die Stadt beschossen. Erst jetzt erklärten sich die Bewohner bereit, die Sklaven abzukaufen. Auf der Rückfahrt kamen die Schiffe in ein schweres Unwetter, das Flaggschiff schlug leck, Hawkins und Drake mußten in San Juan de Ulloa bei Veracruz Schutz suchen. Am nächsten Tag fuhren dreizehn spanische Geleitschiffe in den Hafen ein. Hawkins und der spanische Befehlshaber vereinbarten ein neutrales Verhalten. Wenig später brachen die Spanier jedoch das Abkommen, eröffneten das Feuer auf die britischen Schiffe und töteten jeden Engländer, der sich an Land befand. Hawkins und Drake konnten zwar vier Spanier in den Grund bohren, verloren aber selbst die »Jesus von Lübeck« und drei weitere Schiffe; nur die »Minion« und die »Judith« retteten sich, schwer beschädigt, aufs offene Meer. Drake erreichte am 20. Januar 1569 Plymouth, seine »Judith« kroch mehr in den Hafen als daß sie segelte. Eine Woche später erreichte auch Hawkins die Küste von Cornwall. Die »Minion« war in einem so jämmerlichen Zustand, daß er sie von hier nach Plymouth schleppen lassen mußte. Das Mißgeschick der beiden Korsaren wurde in England als eine quasi öffentliche Demütigung empfunden. Hawkins und Drake, die sich genaugenommen nur hatten übertölpeln lassen, unterstützten diese Meinung durch kräftige Klagen über die Wortbrüchigkeit der Spanier. Der königliche Hof zeigte lebhaftes Verständnis für diese Version, denn durch den Verlust der »Jesus von Lübeck«, durch die unerfüllte Hoffnung auf ihren Anteil an der Beute und die havarierte »Minion« war auch Elisabeth I. geschädigt worden. Bei Hawkins hielten sich Rachegefühl und Resignation die Waage, Drakes verletzter Stolz dagegen ließ keine andere Empfindung zu als Haß. Sein nächstes Unternehmen bereitete er außerordentlich gründlich vor. 1570 segelte er mit zwei kleinen Schiffen zu einer Erkundungsfahrt nach Westindien. Drake war zwar inzwischen in die Königliche Marine aufgenommen worden, doch die Expedition unternahm er auf eigene Faust, ebenso eine zweite Rekognoszierungsfahrt mit nur einem Schiff im darauffolgenden Jahr. Er lernte die Inseln der Karibik, die Küste Südamerikas, die Strömungen, Untiefen und Windverhältnisse, die Schlupfwinkel und versteckten Naturhäfen so gut kennen, als wäre er dort aufgewachsen. Drake wußte jetzt auch bis in die Einzelheiten, wie die spanischen Galeonen mit Gold beladen wurden, wie ihr Geleitzugsystem funktionierte, wie die Schatzschiffe gesichert wurden. Im Jahre 1626, dreißig Jahre nach dem Tod von Francis Drake, veröffentlichte einer seiner Neffen einen Bericht über das Unternehmen, zu dem Drake 1572 mit nur zwei Schiffen aufbrach. Die Notizen erschienen unter dem Titel »Sir Francis Drake redivivus fordert dieses stumpfsinnige und verweichlichte Zeitalter auf, seinen noblen Schritten nach Gold und Silber zu folgen«. Die »noblen Schritte nach Gold und Silber« des Kapitäns Drake machten seinen Namen binnen wenigen Monaten in ganz Europa berühmt und berüchtigt. Es war eines der verwegensten Projekte der ganzen Epoche, würdig auch des Beinamens, mit dem Königin Elisabeth inzwischen von spanischen und französischen Diplomaten ausgezeichnet wurde: »Perfide, freche Jezabel des Nordens«. Und wirklich mehr als frech - sofern dieses Wort die Drakesche Expedition treffend charakterisiert - war seine spektakuläre Kaperfahrt, zu der er im Mai 1572 auslief. Die Besatzung hatte Drake ausnahmslos aus Freiwilligen zusammengestellt, aus blutjungen Seeleuten, insgesamt 73 Mann. Ein volles Jahr trieb sich Drake mit ihnen an der Nordküste Panamas herum, überfiel Städte und Garnisonen, kaperte Fregatten, lieferte sich Gefechte mit spanischen Truppen, tauchte blitzschnell und völlig unerwartet auf, landete einen Coup und verschwand ebenso rasch, als hätte ihn die See verschluckt - offensichtlich ein ebenso genialer wie verrückter Abenteurer, der es nur darauf angelegt hatte, seinen Hals zu riskieren, aber mit dem Teufel im Bunde sein mußte, weil er jeder Falle entschlüpfte. Verrückt mußte er deshalb sein, weil er auf eigene Faust, aber namens angemaßter Stellvertretung des kümmerlichen Inselkönigreiches England, die Weltmacht Spanien zu attackieren wagte, vielmehr: Ein einzelner Mann mit zwei kleinen Schiffen und einem Haufen verwegener Burschen führte Krieg gegen den spanischen König, gegen den faktischen Herren der Welt in dieser Zeit. Die Hälfte von Drakes Raubzügen schlug fehl, endete ganz anders als geplant, aber sein jähes Hervorbrechen und urplötzliches Verschwinden, die Tollkühnheit seiner Angriffe mit wenigen Männern, die Unverschämtheit, mit der er sowohl an Land als auch auf See alles überfiel, was ihm einen Versuch wert zu sein schien, festigte seinen Ruf bei den Spaniern: Der Einzelgänger Drake war kein normaler Kapitän, sondern ein Ungeheuer des Meeres. Dementsprechend wurde sein Name spanisch abgewandelt: »El draque — der Drache«. Soweit es die Mischung aus Bewunderung und Wut betraf, die darin lag, glaubte auch Drake selbst an seine »Ungeheuerlichkeit«, denn er war maßlos eitel auf seine Tollkühnheit und seemännische Überlegenheit und hatte unstreitig auch ein gewisses Recht dazu. Sein Hauptziel war es, einen der großen Silber- und Goldtransporte, die von Peru über Land nach Panama zum Hafen Nombre de Dios gingen, zu überfallen. Ein erster Versuch mißglückte, der zweite wurde ein voller Erfolg. Der Transport bestand aus fast zweihundert Packtieren; um die ganze Beute fortzuschleppen, war die Zahl der Engländer zu gering, sie beschränkten sich deshalb auf das Gold. Anfang August 1573 fuhren die Schiffe Drakes in den Hafen von Plymouth ein, schwer beladen mit einer ungeheuren Beute. Die Achillesferse Spaniens England jubelte, Spanien schäumte vor Zorn, Francis Drake lachte - und plante das nächste Piratenstück, ein Projekt, das alles bisher Dagewesene in den Schatten stellte. Daß er, der Seemann, die Geldtransporte nach Panama an Land überfallen mußte, paßte so zu ihm, als wäre ein Hai gezwungen, außerhalb des Wassers zu jagen. Die Konvois über den Atlantik waren schwer bewacht; ein Überfall im Alleingang hatte von vornherein keine Aussicht, nur mit einem größeren Schiffsverband war ein erfolgreicher Angriff möglich. Dazu aber konnte sich die Königin nicht entschließen, England fehlte noch bei weitem die maritime Macht, um Spanien offen herauszufordern, so stetig Elisabeth I. auch die Flotte vergrößern ließ. Andererseits handelte es sich bei dem Verbindungsweg zwischen der Karibik und dem iberischen Mutterland um den Lebensnerv des spanischen Weltreichs. Der gesamte Staatsschatz hing völlig von den Silber- und Goldtransporten über den Atlantik ab; wenn dieser Zustrom versiegte oder auch nur kurze Zeit unterbrochen wurde, konnten die Truppen in den Niederlanden nicht besoldet, die neuen Schiffe nicht gebaut, die europäische Politik Spaniens nicht fortgeführt werden. In der Karibik und in Peru, das die größten Goldvorräte besaß, befand sich die Achillesferse Spaniens. Drake erreichte eine Audienz und entwickelte der Königin seinen Plan. Das Edelmetall aus den Minen Perus wurde zu den Häfen der Pazifikküste Amerikas gebracht und dort auf die Schatzschiffe verladen, die nach Norden in den Golf von Panama fuhren. Hier wurden die Lasten auf Maultiere umgeladen und über die Landenge zu den karibischen Häfen transportiert, um dann an Bord der Schiffe nach Europa zu kommen. Drake hatte vor, durch eine Umsegelung Südamerikas in den Pazifik vorzudringen. Die Durchquerung der Magellanstraße war zwar nach dem Bericht Pigafettas das Entsetzlichste, was Seefahrer durchmachen könnten, aber er, Drake, schrecke vor nichts zurück. Auf der pazifischen Seite würde er dann in dem gewaltigsten Raubzug, den die Piratengeschichte kannte, die Schiffe des spanischen Königs ausplündern. Elisabeth I. hungerte kaum weniger nach Gold als Drake. Der Plan versetzte sie in helle Begeisterung, sie versicherte Francis Drake, daß er ihre volle Unterstützung erhalten werde, und sie würde sich an dem Unternehmen auch finanziell beteiligen; offiziell könne und dürfe sie allerdings mit der Piratenfahrt nichts zu tun haben, besonders weil im Augenblick das Verhältnis Englands zu Spanien aufmerksamer denn je gepflegt werden müsse. Drake hatte für alles Verständnis, er wollte nichts weiter, als mit stillschweigender königlicher Rückendeckung seine Schiffe ausrüsten und schnellstens aufbrechen. Die Vorbereitungen wurden nicht eigens getarnt, um keine Neugier und keine Gerüchte zu wecken. Drake wußte, daß er seine Pläne am sichersten geheimhielt, wenn er möglichst offen vorging. Am 15. November 1577 verließ er mit fünf Seglern England. Drakes Fahrt ähnelte in vielem dem Unternehmen Magellans, allerdings nur in nebensächlichen Dingen; beide brachen mit fünf Schiffen auf, beide mußten Meutereien niederschlagen, beide verloren Schiffe in Stürmen, beide Expeditionen endeten damit, daß nur ein einziges Schiff in den Heimathafen zurückkehrte. Drake durchquerte die Magellanstraße in der erstaunlich kurzen Zeit von sechzehn Tagen, mit drei Schiffen erreichte er im Herbst 1578 den Pazifik, verlor in einem wochenlangen Sturm zwei weitere Schiffe und segelte schließlich allein mit seinem Flaggschiff »Golden Hind« nach Norden. Mit einem Überfall Valparaisos begann sein beispielloser Kaperzug. Er lief in den Hafen ein, plünderte die Stadt, raubte die Kirchen aus und überholte dann in aller Ruhe das Schiff, ergänzte die Vorräte und lag auf der Reede, bis sich die Mannschaft von den Strapazen erholt hatte. Während der nächsten fünf Monate segelte er ohne Hast die Küste entlang nach Norden, systematisch die Hafenstädte plündernd, über eine Strecke von mehr als 3000 Kilometer bis Lima. Die Stadt war der zentrale Stapelplatz für die Schätze Perus. Im Hafen ankerten zwölf große spanische Schiffe, die Kapitäne fühlten sich so sicher, daß die ganze Takelage an Land war; kein Mensch rechnete mit einem Überfall. Drake hatte kaum jemals so leichte Beute gemacht und noch nie in solchen Dimensionen. In Lima erfuhr er, daß vor kurzem eine besonders große Galeone mit vielen Tonnen Silber, Gold und Schmuck nach Panama gesegelt war; das Schiff war allerdings schwer bestückt. Drake setzte dem Spanier sofort nach, holte ihn knapp jenseits des Äquators ein und konnte ihn trotz seiner Geschütze und der starken Besatzung entern. Außer Gold und Silber befanden sich unter Deck dreizehn Truhen mit Schmuck, Edelsteinen und anderen Kostbarkeiten. Drake dehnte seinen Piratenzug bis nach Mexiko aus, als Beute nahm er jetzt nur noch Gold und Perlen mit. Den Nordkurs hatte er deshalb eingeschlagen, weil er den amerikanischen Kontinent nach einer Nordwestpassage absuchte. Er drang bis zum 48. Breitengrad vor. Auf der Höhe der Insel Vancouver gab er das Projekt auf, überquerte im Gefolge Magellans den Pazifik, erreichte die Molukken, wurde von den Herrschern freundlich empfangen, belud den restlichen Laderaum seiner »Golden Hind« mit den kostbarsten Gewürzen und nahm endlich Kurs in die Heimat, quer durch den Indischen Ozean und seine Stürme, um das Südkap Afrikas und durch den Atlantik vorbei an den Azoren. Im Herbst 1580 tauchte die »Golden Hind« vor Plymouth auf, zerlumpt und abgerissen wie ihre Besatzung, ein jämmerliches Schiff, doch bis über den Freibord beladen mit einem ungeheueren Schatz: die »Golden Hind«, der berühmteste Segler der Epoche. Vom Räuber zum Ritter Niemand hat nach so langer Zeit noch mit der Rückkehr Drakes gerechnet. Der Hafenkommandant von Plymouth begrüßt das Schiff mit Salutschüssen, die Stadt taumelt vor Begeisterung, der Jubel brandet über das Land, die Nachricht von Drakes Ankunft erreicht London in der Nacht, die Menschen rütteln sich gegenseitig wach, sie strömen auf die Straße, auch die Königin wird im Palast von St. James geweckt, sie wirft ein Neglige über, trommelt ihre Räte zusammen - so wird erzählt - und stammelt ihnen die Nachricht entgegen: »Drake ist zurück, er hat die Welt umsegelt!« Dabei rinnen Tränen über ihre Wangen. … „

Luther Trompetenstoß zum Angriff „Dieses Lehren der Freiheit führte Luther auch die Feder bei der letzten großen Schrift des Jahres 1520, seiner populärsten, politischsten und berühmtesten, die wie keine andere im Deutschland der damaligen Zeit stärker aufrüttelte und die Empfindungen von Millionen in klar formulierte Sätze brachte: »An den christlichen Adel deutscher Nation, von des christlichen Standes Besserung«. Ursprünglich sollte es sich nur um ein Flugblatt handeln. Luther war dazu ermuntert worden von Ulrich von Hutten, dem leidenschaftlichsten, kämpferischsten und selbstbewußtesten unter den jungen deutschen Humanisten. Hutten war fünf Jahre jünger als Luther, in Rom und Italien hatte er sich geradezu vollgesogen mit Haß gegen die Kirche, Papst Julius II. hatte er lange vor Luther geschmäht als »diese Pest des Menschengeschlechts, den Ablaß- und Bullenhändler, dessen Arbeit der Tod, dessen Erholung die schändlichste Ausschweifung war«. Kein anderer setzte sich so rücksichtslos für die Freiheit ein wie Hutten, und Freiheit hieß damals höchst konkret: Freiheit gegenüber den unrechten Bedrückungen der Obrigkeit, sei sie kirchlich, sei sie weltlich.

Hutten gehörte in diesen Jahren zum Hof des Erzbischofs Albrecht von Mainz. Die Ablaßquerelen interessierten ihn zunächst nicht, doch schon 1518 versuchte er einen ersten Kontakt mit Luther herzustellen; er bot ihm an, falls die Bedrängnisse zu groß würden, sich in den Schutz seines Freundes Franz von Sickingen zu begeben. Luther erreichte dieses Angebot nicht. Zwei Jahre später erhält er von Hutten ein Schreiben, datiert vom 4. Juni 1520: »Es heißt, Du bist in den Bann getan. Wie groß, o Luther, wie groß bist Du, wenn das wahr ist! Sei stark! Doch sieh Dich vor und halte Augen und Sinn auf die Feinde gerichtet! Aber was mahne ich, so es nicht nottut. Mich hast Du zum Helfer, wie es auch kommt, deshalb kannst Du mir alle Deine Pläne ruhig anvertrauen. Wir wollen für die gemeine Freiheit fechten, wir wollen unser so lange geknechtetes Vaterland befreien. Gott ist auf unserer Seite: und Gott ist für uns — wer will gegen uns sein? « Noch einmal bietet Hutten ihm den Schutz Sickingens an. Luther ist hocherfreut über die Offerte, sie zeigt ihm, daß er mit dem Beistand der deutschen Reichsritterschaft rechnen kann, doch lehnt er vorerst ab. Nicht, daß er die Gefahren unterschätzen würde, die ihm auch in Wittenberg drohen, aber er glaubt, die Entwicklung so wie bisher abwarten zu können. Hutten fürchtet allerdings um die Standfestigkeit Luthers: »Stachelt ihn auf, wenn er lässig wird! Sprecht ihm zu, wenn er leidet. Drängt Euch um ihn, wenn er nachgibt! Stützt ihn, wenn er wankt! Tröstet ihn, wenn er klagt! Franz von Sickingen wird ihn schützen, wenn er seinem Fürsten nicht mehr vertraut. Ich höre, daß man diesem zusetzt, ihn lebendig nach Rom zu bringen. Und das würde Deutschland dulden? « Luther hatte schon einige Zeit mit dem Gedanken gespielt, alles, was irdische Macht besaß, von den Königen bis zum geringsten Adel, durch eine Flugschrift aufzumuntern, »daß den Buben von Rom die Straße niedergelegt würde«. Die Schrift erschien am 12. August 1520. Inhaltlich ist eine genaue Kenntnis der »Gravamina der deutschen Nation« nicht zu übersehen. Luther macht außerdem kein Hehl aus seiner Kenntnis der wesentlichsten Schriften Ulrichs von Hutten. Im übrigen waren auch dieses Mal selbst die Freunde entsetzt über die schockierende Entschiedenheit von Luthers Angriffen. Staupitz riet nach der Lektüre dringend von einer Publikation ab, auch Luthers Intimus Johannes Lang war zutiefst erschrocken über diesen »Trompetenstoß zum Angriff«, mit dem an die deutsche Nation appelliert wurde, gegen Rom Front zu machen. Luthers Sendbrief enthielt ein vollständiges Programm, um die Gesellschaft zu ändern, eine neue Kirche zu bauen und mit der römischen Papstkirche endgültig zu brechen und sie zu vernichten - ein Programm, das weit nach vorn gerichtet war und Perspektiven entwarf, die verwegene Schlußfolgerungen aus der Lage Deutschlands zogen und wegweisend für die nächsten Jahrzehnte wurden. In dem reißenden Absatz konnte Luther die handgreifliche Bestätigung dafür sehen, daß er die Meinungen der großen Mehrheit des Volkes aussprach. Innerhalb weniger Tage war die ganze Auflage von 4000 Exemplaren vergriffen. Der Drucker hatte große Mühe, mit der Auslieferung nachzukommen. Gerade bei dieser Schrift schien es, als hätte sich der lodernde Zorn des Wittenberger Rebellen, als hätten sich seine flammenden Appelle von ihm gelöst, wären eine Sache für sich geworden und trieben jetzt durch das Reich mit den empfindungslosen Motiven eines Sturms. Eine Woche später, als Luther das gewaltige Echo registriert, schreibt er an Wenzeslaus Link nach Nürnberg: »Wer weiß, ob nicht der Geist mit seiner Gewalt mich treibt! Von Rache rede ich nicht, der Herr möge es verzeihen! Es wird wirklich nicht das von mir betrieben, daß ich einen Aufruhr anzettle. « Doch gerade die Häufigkeit, mit der Luther solche Versicherungen abgibt, zu denen ihn niemand genötigt hat, macht mißtrauisch. Daß er keinen Aufruhr beabsichtigte, mochte so in der besänftigenden, entschuldigenden Perspektive Luthers aussehen; solche Wendungen passen gut zu den Erklärungen, die Luther fast allen seinen Kampfschriften hinterherschickte. Doch als Aufruhr war gerade diese Schrift an den deutschen Adel gemeint. Von der fiskalischen Auspressung Deutschlands hatte er schon wenige Monate vorher geschrieben: »Mich wundert, daß Deutschland, das zur Hälfte, wenn nicht noch mehr, geistlich ist, noch einen Pfennig hat für diese unaussprechlichen, unzähligen, unerträglichen römischen Diebe, Buben und Räuber. Wenn nicht die deutschen Fürsten und der Adel mit tapferem Ernst in nächster Zeit etwas dagegen tun, so wird Deutschland noch wüst werden und die Deutschen werden sich selbst fressen müssen. « Als Aufruhr wurde die Schrift an den Adel deutscher Nation auch gelesen, Aufruhr kündigen schon die verhaltenen Eingangssätze an, die sich auf ein Bibelwort stützen: »Die Zeit des Schweigens ist vergangen, die Zeit zu reden ist gekommen. Ich hab zusammengetragen etliche Stücke des christlichen Standes Besserung belangend und dem christlichen Adel deutscher Nation vorzulegen, ob Gott doch wollte durch den Laienstand seiner Kirche helfen. « Luthers Rede richtet sich in dieser Schrift allerdings nicht in engerem Sinn an den Adel allein, sondern an alles, was zur weltlichen Obrigkeit gehört und deren Spitze der Kaiser darstellt; dem Kaiser ist auch die Schrift gewidmet. Die Zustände in Deutschland, so hebt Luther ohne Einschränkungen hervor, sind so verkommen, daß nur noch ein allgemeines Konzil in der Lage ist, eine Änderung zu bewirken. Mit diesem Konzil meint Luther aber nicht etwa eine jener Versammlungen, die bis dahin mit dem Wort »Konzil« bezeichnet worden sind: »Wenn es die Not fordert und der Papst der Christenheit zu einem Ärgernis wird, dann soll, wer es am ehesten kann, als ein treues Glied des Körpers dazu beitragen, damit ein rechtes freies Konzil zustande kommt. Das vermag niemand besser als das weltliche Schwert, besonders weil diejenigen, die es führen, auch Mitchristen sind, Mitpriester, mitgeistlich, mitmächtig in allen Dingen, und sie sollen ihr Amt und ihr Werk, das sie von Gott über jedermann haben, frei ausüben, wo es not und nütze ist, es frei auszuüben. Wäre es nicht, wenn in einer Stadt ein Feuer ausbräche, ein widernatürliches Verhalten, daß jedermann still hielte und brennen ließe, was da brennen mag, nur deshalb, weil sie nicht die Macht des Bürgermeisters hätten oder das Feuer vielleicht im Haus des Bürgermeisters ausbricht? Ist hier nicht ein jeder Bürger schuldig, die anderen zu bewegen und zu rufen? « Das richtet sich an alle in Deutschland, die sich verantwortlich fühlen und die Verantwortung übernommen haben. Das gilt aber auch für jeden einzelnen Menschen, für jeden Christen. Denn Luther erklärt kategorisch, daß die Heilige Schrift keine hierarchischen Trennungen zwischen Klerikern und Laien kennt und jeder auf seine Weise in der Welt Verantwortung trägt: »Man hats erfunden, daß Papst, Bischöfe, Priester, Klostervolk der geistliche Stand genannt wird, und Fürsten, Herren, Handwerksund Ackersleute der weltliche Stand. Welches ein gar fein Komment und Gleißen ist, doch soll darob niemand schüchtern werden. Und das aus diesem Grund: alle Christen sind wahrhaftig geistlichen Standes und ist unter ihnen kein Unterschied als derjenige des Berufs. Das kommt daher, daß wir eine Taufe, einen Glauben, ein Evangelium haben und gleiche Christen sind. Was aus der Taufe gekrochen ist, das kann sich rühmen, schon geweiht zu sein als Priester, Bischof, Papst, wenn es auch nicht jeglichem geziemt, ein solches Amt auszuüben. Daß aber Papst oder Bischof salbt, ordiniert, weiht, Platten macht, Kutten anzieht, das mag einen Gleißner oder Ölgötzen machen, das macht aber nimmermehr einen Christen oder geistlichen Menschen. « Gott hat es nur den weltlichen Obrigkeiten zugestanden, Recht zu üben, die Bösen zu strafen und die Guten zu schützen. Ein geistliches Recht hat für Luther auf der Welt keinen Platz. Den Entscheidungen der weltlichen Gewalten hätte sich deshalb der Papst genauso zu fügen wie der einfache Klosterbruder. Luther zerschlägt jetzt die letzten Reste der römischen Kirchenhierarchie, nachdem er schon in seinen früheren Schriften das religiöse Fundament genauso abgetragen hatte wie das jurisdiktionelle. Er will nur noch das erhalten, was sich mit seiner biblisch-theologischen Perspektive verträgt. Das Ziel ist in diesem Jahr 1520 ganz offensichtlich eine eigene deutsche Kirche, die absolut frei ist von Rom: »Darum lasset uns aufwachen, liebe Deutsche, und Gott mehr als die Menschen fürchten, damit wir nicht das Schicksal aller armen Seelen teilen, die so kläglich durch das schändliche, teuflische Regiment der Römer verlorengehen. - Da Welschland nun ausgesogen ist, kommen sie nach Deutschland und heben fein säuberlich mit demselben an, damit Deutschland bald dem welschen gleich wird. Wie kommen wir Deutschen dazu, daß wir solche Räuberei und Schinderei unserer Güter von dem Papst leiden müssen? Wenn das Königreich von Frankreich sich dieser Dinge erwehrt hat, warum lassen wir Deutschen uns dann so narren und äffen? Weil ein solch teuflisches Regiment nicht nur eine öffentliche Räuberei, Betrügerei und Tyrannei der höllischen Pforte ist, sondern auch die Christenheit an Leib und Seele verdirbt, sind wir hier schuldig, allen Fleiß anzuwenden, um solchem Jammer und solcher Zerstörung der Christenheit zu wehren. Wollen wir gegen die Türken kämpfen, so laß uns hier beginnen, wo sie am allerärgsten sind. Henken wir mit Recht die Diebe und köpfen die Räuber: warum sollen wir dann den römischen Geiz freilassen, welcher der größte Dieb und Räuber ist, der jemals auf Erden gekommen ist? « Die praktischen Vorschläge Luthers laufen auf ein restloses Abtragen des Kirchengebäudes hinaus: Abschaffung des Zölibats, Ehe-Erlaubnis für die niedere Geistlichkeit, Einstellung aller Zahlungen an Rom, Einsetzung der Bischöfe im eigenen Land, Aufhebung der kirchlichen Gerichtsbarkeit, des geistlichen Besitzes und der geistlichen Lehen, freie Wahl und Entlassung der Pfarrer durch die Gemeinden - also gemäß urdemokratischer Grundsätze -, Auslegung der Bibel durch jeden einzelnen Christen, mithin nicht mehr nur durch die Organe der römischen Kirche, Streichung fast aller Kirchenfeiertage, Verbot der Ablässe und Wallfahrten und schließlich auch der Eide, die dem Papst zu leisten sind. Die Funktion des Papstes soll sich in Zukunft auf eine Art Schiedsrichter bei Differenzen zwischen den hohen Kirchenfürsten beschränken. Der Papst ist grundsätzlich dem Kaiser Untertan, alle seine zusätzlichen Titel, vor allem diejenigen, die sich aus den weltlichen Eroberungen des Kirchenstaates ergeben, sind zu tilgen. Luther macht außerdem detaillierte Vorschläge für die Änderung der Erziehung, des Bildungswesens, der Universitäten, der Armenpflege, der Kapitalspekulationen - »hier muß man wahrlich auch den Fuggern und ähnlichen Gesellschaften einen Zaum ins Maul legen« - und schließlich nicht zuletzt für denjenigen Bereich, dessen Umfang heute mit der Formel von der sozialen Gerechtigkeit umrissen wird: »Wer arm sein will, soll nicht reich sein. Will er aber reich sein, so greife er mit seiner Hand an den Pflug und suche es sich selbst aus der Erde. Es ist genug, daß die Armen geziemend versorgt werden, damit sie nicht Hungers sterben oder erfrieren. Es fügt sich nicht, daß einer auf Kosten der Arbeit eines anderen müßig gehe, reich werde und wohl lebe, während andere schlecht leben, wie es jetzt übler Mißbrauch ist. Denn Sankt Paulus sagt: Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Es ist niemandem von Gott gestattet, von den Gütern anderer zu leben mit Ausnahme der predigenden und leitenden Priester wegen ihrer geistlichen Arbeit. Wie auch schon Christus zu den Aposteln sagte: Ein jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert. « Luther endet die Schrift mit einem Appell, der die Umkehrung einer jahrhundertealten Ordnung bedeutet: »Der Papst hat die griechische Kirche und den Kaiser zu Konstantinopel - den erblichen römischen Kaiser - seines Reiches und seines Namens beraubt und den Deutschen zugewendet, ihnen den Namen und Titel desselben zugeschrieben, damit sie des Papstes Knechte würden. So ist nun der deutsche Kaiser auch römischer Kaiser und darf dennoch Rom nicht innehaben, er muß dazu allezeit in des Papstes und der Seinen Mutwillen hangen und weben, so daß wir den Namen haben, und sie das Land und die Städte. Allezeit haben sie unsere Einfältigkeit mißbraucht für ihren Übermut und ihre Tyrannei, und so nennen sie uns tolle Deutsche, die sich äffen und narren lassen, wie sie wollen. - Obwohl wir der Päpste Bosheit keinen Anlaß gegeben haben, haben wir doch aufgrund päpstlicher Tücke und Schändlichkeit entsetzlich viel Blut vergossen und mit der Unterdrückung unserer Freiheit, mit dem Raub aller unserer Güter, besonders der Kirchen und Pfründen, mit dem Erdulden unsäglicher Betrügerei und Schmach ein solches Reich leider allzu teuer bezahlt. Wir haben des Reiches Namen, aber der Papst hat unser Gut, unsere Ehre, unseren Leib, unser Leben, unsere Seele und alles, was wir haben. Als wir vermeinten, Herren zu sein, sind wir Knechte der allerlistigsten Tyrannen geworden - wir haben den Namen, Titel und das Wappen des Kaisertums, aber der Schatz, die Gewalt, das Recht und die Freiheit desselben hat der Papst. So frißt der Papst den Kern und wir spielen mit den ledigen Schalen. So helf uns Gott, der uns dieses Reich durch listige Tyrannen zugeworfen und zu regieren befohlen hat, damit wir auch dein Namen, Titel und Wappen Folge tun und unsere Freiheit erretten, und die Römer einmal sehen lassen, was wir durch sie von Gott empfangen haben. Rühmen sie sich, sie hätten uns das Kaisertum zugewendet: wohlan, so sei es also, der Papst gebe Rom her und alles, was er vom Kaisertum hat; er lasse unser Land frei von seinem unerträglichen Schätzen und Schinden, er gebe uns wieder unsere Freiheit, unsere Gewalt, unser Gut, unsere Ehre und Leib und Seele, und er lasse ein Kaisertum sein, wie es einem Kaisertum gebührt. - Darum laßt den deutschen Kaiser recht und frei Kaiser sein, und weder seine Gewalt, noch sein Schwert durch so blinde Vorwände der päpstlichen Heuchler niederdrücken, als sollten sie - vom Schwert ausgenommen - in allen Dingen regieren. « Meine Demut soll ein Ende haben Mit dieser Schrift hat sich Luther vom Schatten Roms befreit, der seit dem Verhör Cajetans in Augsburg über ihm lag; er war von diesem Schatten unentwegt verdunkelt gewesen, und wußte doch, daß er hinaus ins Freie, ins Helle mußte. Der Sendbrief an den »Christlichen Adel deutscher Nation« war sein Durchbruch in die Freiheit, und es war eine erklärt politische Freiheit, keineswegs nur eine geistliche, die sich um die Realität des Tages nicht kümmerte. Luther war es damit gelungen, endgültig alle Verbindungen zu seinen eigenen konventionellen Überzeugungen zu zerreißen. Er wußte schon bei der Niederschrift, daß von diesem Moment an nichts mehr so sein würde, wie es einmal gewesen war. Er hatte eine Grenze, die tabuisiert war, überschritten, er hatte sie dadurch zerbrochen, er hatte die Vergangenheit aus den Angeln gehoben. Die leidenschaftliche Zustimmung der Deutschen war Luther diesmal weniger wichtig als der helle Beifall, der ihm auch aus den Kreisen des Adels und vieler Fürsten entgegenschlug. Die Drohungen, die sich jetzt beängstigend häufen, scheinen ihn nicht mehr im Innersten zu treffen. Er weiß zwar, daß ihm nunmehr in Deutschland viele Herren einen sicheren Schutz garantieren würden, wenn sein Kurfürst sich nicht mehr dazu in der Lage sehen sollte. Aber »durch Gewalt und Bann ist nichts anderes zu erwarten, als daß Deutschland ein zweites Böhmen wird. Denn wie die Römer selber wissen, sind die deutschen Geister trotzig, besonders gegenwärtig, wo die Laien anfangen, klug zu werden. Ich denke, daß solche Sätze die unwissenden und furchtsamen Römlinge mächtig zusammenfahren lassen. Was mich betrifft, die Würfel sind gefallen. Verächtlich ist mir die römische Gunst oder Wut: Ich will in Ewigkeit mit ihnen nicht versöhnt sein, noch etwas gemein mit ihnen haben. Sollen sie das Meinige verdammen und verbrennen. Ich will, wenn ich nur Feuer finde, das ganze päpstliche Recht, diese Ketzerbrut, vor allem Volk verdammen und den Flammen übergeben, und ein Ende soll haben meine bisher so lange vergebens bewiesene Demut, mit der sich, so will ich es, die Feinde des Evangeliums nicht länger blähen sollen.« Seit 1517 hat Luther mit jeder seiner Schriften aufs neue bewiesen, daß der Zorn von Inbrunst lebt. In dem Schlüsseljahr 1520 scheint er zu erkennen, wie sehr auch die politische Kraft im Glauben wurzelt. Jetzt fragt sich Luther nicht mehr, ob ihm der Umsturz der Kirche gelingt. Er weiß, daß er ihm gelingt. Der Umsturz ist die Voraussetzung für die Neugründung der Kirche aus dem wahren Geist Gottes. Diese Überzeugung ergibt sich aus Luthers Lehre von der Rechtfertigung des Sünders nicht durch die Gewalt eines Priesters, der die Sünde vergibt, sondern kraft seines Glaubens, wie es Christus verheißen hat. Damit allein zertrümmert Luther die alte Kirche - und nicht mit diesen oder jenen Thesen gegen kirchliche Mißstände. Rom hat, so eifert Luther, alles an sich gezogen und geraubt, was den Christen, jedem einzelnen Christen gehört. Luther will es in die Hände der Gläubigen zurückbringen. Er nimmt die Vergebung aus der Hand des Priesters und legt sie in die Hand des gläubigen Christen: Gevatter Schuster und Gevatter Schneider verstehen das Wort der Heiligen Schrift genauso gut wie der geweihte Priester, sie können es ebenso gut auslegen wie er - wenn nicht besser. Dieser »Schatz« der Kirche gehört nicht der Kirche, sondern den Christen, und ebenso gehören ihnen alle anderen Schätze und Güter Christi, seien sie geistlich, seien sie irdisch. Ihre Bindung an Sakramente und andere Akte, bis hin zu den geringsten kurialen Rechten ist ein Raub an dem, was Christus unmittelbar allen Menschen gegeben hat, die ihm folgen wollen: ein Raub an dem Schatz des Himmels, der sich aus der freiwilligen Armut und der Nachfolge ergibt. Weil das die schändlichste aller Räubereien war, stülpt Luther dieses »größte aller Verbrechen, so die Welt gesehen«, um und raubt das Geraubte zurück - nicht nur bildlich gesprochen: Er enteignet die römische Kirche buchstäblich, kassiert ihre Rechte am Besitz der geistlichen Schätze, ihre irdische Macht, ihre weltlichen Güter, ihre juristische Gewalt, ihre finanziellen Einkünfte. Was bleibt nach einer derart umfassenden Enteignung von der römischen Kirche übrig? In der Sicht Luthers so gut wie nichts. Dafür aber hat der Christ erstmals wieder alles gewonnen, was ihm zusteht. In der Gegenperspektive, also in der Sicht der katholischen Kirche, hat er damit allerdings nur ein Phänomen gewonnen, das sie nicht ohne Grund und in kaum polemischer Absicht einen »Glauben als subjektives Erlebnis« — und eben nicht als Neugeburt aus dem Apostolischen bezeichnet. Und verloren hat dieser Christ Zentrales vom Mysterium Gottes und des Heilands. Doch Luther sieht das anders. Er lehnt es ab, diesen Glauben des Christen als einen innerlichen, nur privaten Seelenprozeß zu kennzeichnen und in die Unverbindlichkeit, in die Beliebigkeit abzuwerten: Er trägt das gewaltige Fundament der objektiven Kirche ab, er setzt an seine Stelle die Individualität des einzelnen Menschen, samt seinen Rechten, seiner Würde, seiner ganzen sündigen Einsamkeit, Verlorenheit, Nichtigkeit vor Gott. Die Gläubigen, die Luthers Tat zunächst als eine ungeheure Befreiung erlebten, spürten vor allem, wie der Druck der geistlich-kirchlichen Abhängigkeit nachließ. Die Schmerzen des quälenden Zwanges zur persönlichen Entscheidung, zur Selbständigkeit, zur Verantwortung und kaum zu ertragenden »Freiheit des Christenmenschen« begannen sie erst zu spüren, als die Revolution Luthers beendet war. Die Protestanten haben mit dieser Forderung bis in unsere Tage zu tun und werden damit zu tun haben, solange Luther »lebt«. Der Bann wird angedroht Während Luthers Produktionskraft fast schon Exzesse feiert, während er ein literarisches Projektil nach dem anderen in Richtung Süden feuert, betätigt sich Doktor Eck in der Ewigen Stadt auf seine Weise. Schon im Juni 1520 liegt, nach kräftiger Mitarbeit von Prierias und Cajetan, der Text der päpstlichen Bulle Exsurge Domine, die Luther den Bann androht, reif zur Unterschrift vor. … „

Lebensbilder Martin Luthers … Am 28. Mai 1519 wurde Karl V. dank des Bankhauses Fugger zum römischen König gewählt. Luther nützte die Zeit, da seine Affäre auf Eis lag, kräftig aus. Neben wichtigeren Einzelschriften wie den „Zehn Geboten Gottes“ (54) von 1518 oder seiner Predigt in Leipzig bei der Disputation 1519 (56) schrieb er im Schlüsseljahr 1520 ein Werk nach dem anderen, in seiner zierlichen, klaren Schrift (73), der die Gewalt nicht anzumerken ist, welche die Feder führte. In den vier Programmschriften desselben Jahres, war die Essenz von Luthers religiös-politischer Revolution enthalten: »Von den guten Werken«, »An den christlichen Adel deutscher Nation« (65) »Von der Babylonischen Gefangenschaft der Kirche« sowie »Von der Freiheit eines Christenmenschen«. (64) Der Angriff auf Rom in diesen Schriften konnte nicht grundsätzlicher, nicht umfassender, nicht radikaler sein: »Die Romanisten haben drei Mauern mit großer Behendigkeit um sich gezogen, mit denen sie sich bisher geschützt, daß sie niemand hat mögen reformieren; dadurch die ganze Christenheit greulich gefallen ist. Zum ersten: Wenn man sie gedrungen mit weltlicher Gewalt, so haben sie gesetzt und gesagt, weltliche Gewalt habe kein Recht über sie, sondern die geistige stehe über der weltlichen. Zum andern: Hat man sie mit der Heiligen Schrift wolle strafen, so setzten sie dagegen, es gebühre niemandem, die Schrift auszulegen, als dem Papst. Zum dritten: Droht man ihnen mit einem Konzil, so erdichten sie, es stehe niemandem zu, ein Konzil zu berufen, außer dem Papst. Also haben sie die drei Ruten uns heimlich gestohlen, damit sie mögen ungestraft sein, und haben sich in sichere Befestigung dieser drei Mauern gesetzt, um all die Büberei und Bosheit zu treiben, die wir jetzt sehen. – Nun helfe uns Gott und gebe uns der Posaunen eine, mit der die Mauern Jerichos wurden umgeworfen, damit auch wir diese strohernen und papiernen Mauern umblasen und die christlichen Ruten, um die Sünde zu Strafen, losmachen und des Teufels List und Trug an den Tag zu bringen. « Luther kannte keine Tabus. Er lehnte alles ab, was der römischen Kirche als »gutes Werk« galt, von den vorgeschriebenen Fastenzeiten bis zur altchristlichen Anschauung von der »Gemeinschaft der Heiligen« und dem System der Fürbitte (63) für die Toten; er brach mit dem Marienkult. Er wollte das Bildungswesen ändern, die Armenpflege bessern, die Kapitalspekulation abschaffen. Bei der Begründung einer weltzugewandten Sittlichkeit ging er so weit, einem Ehegatten, dessen Partner zur Liebe unfähig war, zu gestatten, sich »mit einem anderen zu trösten«, wie es der Konvenienz – Ehe entsprach. (66) Die Lehren Luthers verursachten ein ungeheures Echo …

Bild Nr. (62)

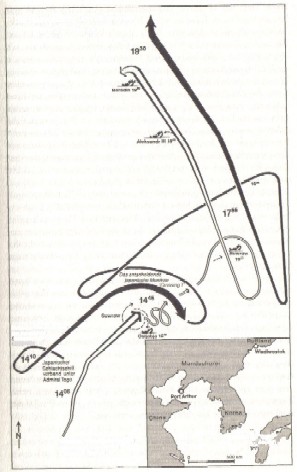

Bild Nr. (141) Die Erben Poseidons „ … Während der letzten Monate hatte sich Admiral Togo ohne besondere Aufklärungsaktionen, allein durch die Lektüre der internationalen Presse, über den Verlauf der Fahrt, den Zustand der russischen Schiffe, die Positionen des Geschwaders orientieren können. Nach dem Fall von Port Arthur erhielt Rojestwenski als neues Reiseziel Wladiwostok. Damit lag für Togo das Gebiet fest, in dem es für ihn am vorteilhaftesten war, die Russen abzufangen und zur Schlacht zu zwingen. Nach Wladiwostok gab es drei mögliche Zugänge. Der nächstliegende und beste Weg verlief durch die Straße zwischen Korea und Japans Südinsel Kyushu. Die beiden anderen führten in einem großen Bogen um die japanischen Inseln; der eine durch die Straße von Tsugaru zwischen der Hauptinsel Nippon und der Nordinsel Hokkaido, der andere nach Durchquerung der Kurilen durch die Straße von La Perouse zwischen Sachalin und Hokkaido ins Japanische Meer. Beide Passagen waren außerordentlich eng und im übrigen vermint. In der Koreastraße aber befand sich nicht nur die Zone der wichtigsten Stützpunkte der japanischen Seestreitkräfte, sondern seit der Eroberung von Port Arthur auch das Operationsgebiet Togos. Der südkoreanische Hafen Masampo westlich von Pusan, der Stützpunkt Takeshii auf der Doppelinsel Tsushima, welche die Koreastraße teilt, und die große Werft von Sasebo auf Kyushu bildeten eine geradezu ideale Basis für die Streitkräfte des japanischen Admirals. Die Vernichtungsschlacht von Tsushima Am 27. Mai, frühmorgens, erhielt Togo die Meldung: »Feindliche Flotte im Quadrat 203 in Sicht. Scheint die Osteinfahrt anzulaufen. « Zwei Stunden später lokalisierten die Fernaufklärer das feindliche Geschwader im Nordwesten der Insel Ikishima auf Kurs Nordost, der an Tsushima vorbeiführte. Noch bevor die russische Streitmacht die Koreastraße erreichte, rückte Konteradmiral Nebogatow in die zweite Führungsposition, da Admiral von Fölkersam am 25. Mai eine Herzattacke erlitt und starb. Zwei Tage vorher hatte die russische Flotte ein letztes Mal gebunkert. Rojestwenski mußte die Schiffe mit Kohlen überladen, um das Risiko, noch vor der Ankunft in Wladiwostok bewegungslos liegenzubleiben, so klein wie möglich zu halten. Außerdem hatte seine Flotte die Schlacht vor sich. Die Schiffe würden manövrieren, kreuzen, evolutionieren müssen. Falls die Kohlenvorräte nicht reichten, konnten die Japaner die Schiffe nach Belieben zusammenschießen. Andererseits wurden Rojestwenskis langsame Schiffe durch das Überladen noch langsamer. Sie lagen jetzt mit dem Panzerschutz tief im Wasser. Das mußte in der Schlacht verheerende Konsequenzen haben. Für das Treffen selbst blieben Rojestwenski kaum eigene taktische Möglichkeiten. Er wußte seit Libau, daß er auf höheren Befehl gezwungen war, seine Flotte in einen Entscheidungskampf zu führen, der mit dem Untergang enden mußte, weil die Bedingungen der Schlacht bis in Einzelheiten nur von seinem Gegner bestimmt werden konnten und diktiert wurden; die eigenen Voraussetzungen hätten nicht unglücklicher sein können. Rojestwenskis Auftrag lautete nicht, die japanische Flotte anzugreifen und zu vernichten, sondern er sollte sein Geschwader nach Wladiwostok führen, den schwerfälligen Troß hinter sich herziehend, ganz zu schweigen von den untauglichen Schiffen Nebogatows. Dadurch war jede elastische Beweglichkeit, waren alle Möglichkeiten eines schnellen Manövrierens in der Schlacht von vornherein ausgeschlossen. Der Befehl, nach Wladiwostok durchzustoßen, war nach dem Fall Port Arthurs sinnlos geworden. Rojestwenski war dazu verdammt, seine Schiffe in Kiellinie zu halten und abzuwarten, wo und wann die Japaner angriffen. Dem Befehl aus Petersburg mußte er sich beugen, und dieser Befehl ignorierte das Ziel der japanischen Flotte: Vernichtung der Russen. Nach dem Urteil einer großen Zahl von Fachleuten besaß Rußland die beste Artillerie der Welt. Was das Kaliber betraf, waren die Schlachtschiffe Rojestwenskis mit ihren 30,5-cm-Granaten - den sogenannten »Koffern« - den Japanern artilleristisch keineswegs überlegen. Togos Linienschiffe besaßen ebenfalls 30,5-cm-Geschütze. Dazu kamen die Vorzüge seiner modernen Mittelartillerie; hier besaßen die Russen nichts Vergleichbares. Die japanische Flotte bestand praktisch nur aus modernen Schiffen. Sie waren vor allem schneller und wendiger als die russischen. Selbst wenn Rojestwenski die Blechkästen Nebogatows und die fatalen Transporter nicht als Klotz am Bein gehabt hätte, selbst wenn die Überladung mit Kohlen nicht gewesen wäre, hätten seine schnellsten Schiffe knapp 12 Knoten erreicht. Das lag erheblich unter der Geschwindigkeit der Japaner. Ebenso entscheidend war schließlich die Tatsache, daß die acht neuen japanischen Panzerkreuzer in der Linie fechten konnten. Doch selbst wenn ein Gleichgewicht der Kampfstärken bestanden hätte: ausschlaggebend, schon lange vor Beginn der Schlacht, waren ganz andere Momente, und zwar in einem solchen Ausmaß, wie es kaum jemals der Fall gewesen war bei einer Entscheidungsschlacht der Weltgeschichte. In den letzten Wochen hatte sich in der russischen Flotte eine lähmende Gleichgültigkeit durchgesetzt. Ein Fregattenkapitän, der auf dem Flaggschiff Rojestwenskis Tagebuch führte und einen ungewöhnlich präzisen Bericht von der endlosen Fahrt und der Schlacht bei Tsushima lieferte, schilderte die Stimmung: »Die Helden, die auf den bequemen Sesseln sitzen, die Petersburger Strategen« hatten trotz aller Zustandsberichte Rojestwenskis einfach befohlen, daß das Zweite Pazifikgeschwader sich »die Seeherrschaft zu sichern und dadurch der Armee des Gegners jede Verbindung mit der Heimat abzuschneiden habe. Damit war alles einfach und klar! Es war befohlen. Der Fall war erledigt. Die Ruhe, die auf den Schiffen einzog, hatte etwas dem Tode Ähnliches. Es war nicht Ruhe, sondern Gleichgültigkeit. Es war nicht die Ruhe des Soldaten am Tage vor der Schlacht, voll stolzer und kühner Entschlossenheit, sondern die Ruhe des unschuldig Verurteilten am Tage vor der Hinrichtung. « Der Befehl aus Petersburg bedeutete für die Flotte, mit vollem Wissen in den »ruhmlosen Untergang« gehen zu müssen. Das hatte nichts mit dem unumgänglichen Risiko zu tun, das zu jeder Schlacht gehört, sondern war »Unsinn - ja noch schlimmer: es war ein Verbrechen. Der Untergang des Geschwaders wird vor aller Welt beweisen, daß wir keine Flotte, sondern eine Ballett-Phantasie hatten«. Die Offiziere erinnerten sich an eine Bemerkung Admiral Makarows, daß es für einen Matrosen im Krieg nicht schwer und beklagenswert sei, mit seinem Schiff unterzugehen, »aber zwecklos zu sterben ist dumm«. Und ebenso zwecklos wie dumm war dasjenige, was als unabwendbares Geschick dem Zweiten Pazifikgeschwader bestimmt war: »Zehntausend, vielleicht noch mehr russische Männer von zwanzig bis dreißig Jahren werden nicht in den Kampf, sondern auf die Schlachtbank geführt. « Ob Rojestwenski von dieser Erwartung ebenfalls gelähmt wurde, ist ungewiß. Wer den Admiral kannte, wußte, daß sich hinter seiner unerschöpflich scheinenden Energie ein tiefer Fatalismus verbarg. Die steinerne Ruhe, mit der er dem sicheren Verderben entgegensah, verhinderte selbst den Anflug eines Galgenhumors. Anders bei seinem Stab. Ein Offizier beantwortete die Frage, was man denn angesichts der bevorstehenden Katastrophe tun solle, mit: »An ein Wunder glauben. « Admiral Togo hatte solche Rettungsanker der Haltung nicht nötig. Für ihn stellte sich mit dem Auftauchen der Russen derjenige Moment ein, auf den er seit Monaten gewartet, auf den er sich seit Monaten vorbereitet hatte. Er stand mit der ersten Division seiner Schlachtschiffe und der zweiten Panzerkreuzerdivision bei Masampo an der koreanischen Südküste, 100 Kilometer nordwestlich der Insel Tsushima. Die Koreastraße wurde von weit vorgezogenen Kreuzern und Hilfskreuzern Tag und Nacht kontrolliert. Die Gesamtstärke der Japaner belief sich auf 37 Schlachtschiffe und Kreuzer, 24 Hilfskreuzer und 109 Torpedoboote. Togo war über die Position der russischen Flotte ständig auf dem laufenden. Rojestwenskis Geschwader hatte als Ziel unverkennbar die Koreastraße. Am 25. Mai riß die Verbindung zu den Russen ab. Das Barometer war gefallen, heftige Böen und schwere Wogen ließen die Schiffe stampfen, der prasselnde Regen minderte die Sicht bis auf drei Seemeilen. Bei der Flotte Rojestwenskis hob sich plötzlich die Stimmung, denn das war die einzige wirkliche Chance: schlechtes Wetter, Nebel, selbst ein Sturm. Unter einer solchen Tarnkappe war der Durchbruch möglich. Togo wurde unruhig. Er befürchtete auch ein Täuschungsmanöver der Russen. In der Nacht des 26. Mai traf Rojestwenski auf die japanische Vorpostenkette, doch dichter Nebel ermöglichte es seinen Schiffen, bis zum frühen Morgen unentdeckt Kurs zu halten. Die Schiffe hatten die Positionslaternen gelöscht, nur die beiden Lazarettschiffe, die weit achtern fuhren, ließen alle Lichter brennen: zum einen aus Furcht vor einer Kollision im Nebel, zum anderen weil sie wußten, daß der Admiral diesen Verstoß gegen seinen strikten Befehl nicht sehen konnte. Dafür sah ein japanischer Hilfskreuzer die Lichter. Und so erhielt Admiral Togo am 27. Mai um 4 Uhr 45 die Funkmeldung, daß sich die russische Flotte im Anmarsch befand. Um 6 Uhr 30 ließ er auf seinem Linienschiff Mikasa das Signal zum Lichten der Anker setzen, übernahm die Spitze seiner Division mit den vier Linienschiffen und zwei Panzerkreuzern und ging auf Kurs Ost zu Süd, der ihn nördlich um die Insel Tsushima in die Ostpassage der Koreastraße bringen mußte. Nach seinen Berechnungen würde er um zwei Uhr mittags auf die Russen stoßen. Auch Rojestwenski hatte nach der Entdeckung durch die Japaner seine Berechnungen durchgeführt. Er kam zum selben Ergebnis. Togo sichtet mittags in einer Entfernung von acht Seemeilen das russische Geschwader. Sein Kurs ist Nord 23 Grad Ost, Wladiwostok. An der Spitze der Division Rojestwenski, Nebogatow mit seinen Schiffen bildet das Schlußglied der Kampfflotte. Kurz vor zwei Uhr läßt Togo am Großtop das Signal setzen: »Das Schicksal unseres Reiches hängt von dieser Schlacht ab. Jeder Mann wird sein Äußerstes geben. « Erinnert er sich an das berühmte Signal, das Nelson vor genau 100 Jahren zu Beginn der welthistorischen Seeschlacht bei Trafalgar setzen ließ: »England erwartet, daß jeder Mann seine Pflicht tut. « Togo hat recht. An diesem Tag entscheidet sich wirklich durch ihn und seine Schlacht-flotte allein das Schicksal des japanischen Reiches. Es entscheidet sich nicht nur der Ausgang irgendeiner Schlacht.

Die russischen Schiffe entfesseln einen Feuersturm, pausenlos jagen die 30,5-cm-Granaten heran. Ohne sich zu rühren wartet Togo, bis auch das vierte Schlachtschiff der Linie, die Asabi, seine Schwenkung ausgeführt hat und auf dem Gefechtskurs Ostnordost liegt. Erst dann gibt Togo den Feuerbefehl. Das ungeheure Risiko hat sich gelohnt. Seine Schiffe laufen mit 14 Knoten. Togo erreicht mit seiner Schwenkung die Idealposition, die ihm das klassische Manöver »den Strich über das T zu ziehen« ermöglicht, also die Spitze des Gegners in Kiellinie zu kreuzen und mit Breitseiten die feindliche Marschkolonne von vorn aufzurollen. Der Feind dagegen lahmt sich durch seine Formation selbst, weil nur die Achtergeschütze in spitzem Winkel die Außenschiffe in der Linie des Gegners erreichen. Die Flagge wird nicht gestrichen Die japanische Artillerie schießt sich fast binnen Sekunden ein. Die ersten schweren Treffer muß das Flaggschiff des toten Admirals Fölkersam hinnehmen, die Osljabja. Rojestwenski hat aus psychologischen Gründen befohlen, die Kommandoflagge des Admirals wehen zu lassen. Sechs japanische Linienschiffe konzentrieren ihre Salven auf den Panzer, die neuen Granaten mit den hochempfindlichen Aufschlagzündern haben verheerende Folgen. Ihr Sprengstoff wirkt siebenmal stärker als die Sprengladung der russischen Geschosse. Die Hitze, die bei der Detonation entsteht, ist extrem hoch, so daß jeder Treffer Brände auslöst. Binnen kurzem verschwindet die Osljabja in Qualm und Flammen. Dreißig Minuten nach Beginn der Schlacht ist sie nur noch ein Wrack -aber ihre Geschütze feuern ohne Pause. Niemand kann begreifen, daß in dem Chaos aus Eisentrümmern, Explosionen, Feuer an Deck, daß im Innern des Schiffes noch Menschen leben, Geschützbedienungen, Richtkanoniere. Die Osljabja ist rettungslos leck. Ihre Schlagseite wird zunächst durch Gegenfluten aufgefangen, sie sackt aber dadurch tief ins Wasser. Die Türme zerbrechen unter den Treffern, die Panzerplatten knüllen sich wie Papier. Als Wasser in die Kohlenbunker bricht, wird das Schiff über den Bug gezogen. Erst jetzt schert es aus der Linie, wie eine Fackel brennend. Die Uhr zeigt 14 Uhr 50. Das Leck des ersten Treffers ist durch zwei weitere 3O,5-cm-Granaten klaffend aufgerissen. Achtern ragt das Schiff hoch in die Luft, kentert plötzlich und sinkt unter dem ununterbrochenen Feuerhagel der Japaner. Die Schlacht dauert erst eine knappe Stunde, doch sie ist schon entschieden. Zu Ende ist sie aber deshalb noch lange nicht. Sie steigert sich erst i jetzt zu ihrer ganzen Grauenhaftigkeit. Als Zar Nikolaus II. die Nachricht von der Besetzung des Ussurilandes erhielt, des Gebietes nördlich von Wladiwostok, prägt er das Wort: »Wo die russische Flagge einmal weht, wird sie niemals eingezogen. « Diese Bemerkung - so deplaziert große Sprüche in der barbarischen Wirklichkeit sind - hatte bei russischen Offizieren Wurzeln geschlagen, und wer in der Hölle von Tsushima nicht an den Satz des Zaren denkt, dem geistert der Ausbruch des Kapitäns Buchwostow in Libau durch den Kopf: »Wir werden alle zu sterben wissen, doch ergeben werden wir uns nicht!« Sie ergeben sich nicht. Kein einziges russisches Schiff streicht die Flagge. Ihre Geschütze feuern mit einer unbegreiflichen Verbissenheit, die Matrosen schießen bis zuletzt, blutüberströmt, die verbrannte Haut hängt in Fetzen herab, sie versuchen die Brände zu löschen, springen durch die Flammen, die Heizer schaufeln Kohlen in die Feuerlöcher, unermüdlich, solange, bis die Ventilatoren nur noch Qualm durch die Luftschächte pressen, so daß die Heizer ohnmächtig werden und ersticken. Die Feuergeschwindigkeit der japanischen Schiffsartillerie ist dreimal so hoch wie die russische. Nicht jede Granate trifft, aber insgesamt scheint ihre Präzision von einer mathematischen Unerbittlichkeit. Die Suworow Rojestwenskis erhält schon wenige Minuten nach Beginn des japanischen Feuers schwerste Treffer. Der Geschoßhagel steigert sich unablässig. Nicht nur die Mikasa konzentriert alle Batterien auf das russische Flaggschiff. Die Suworow stampft in einem Tornado aus Stahl und Feuer, die Entfernung zwischen ihr und der Mikasa beträgt nicht mehr als 4000 Meter. Bei dieser Distanz kann Togo auch seine vernichtend schnelle Mittelartillerie einsetzen. Ein Treffer im Ruder zwingt die Suworow zu einem vollen Kreis steuerbords, dann gewinnt sie wieder ihren alten Kurs. Rojestwenski weicht nicht davon ab. Die hohe Geschwindigkeit der japanischen Schiffe ist durch kein Manöver auszugleichen. Rojestwenski will deshalb die Japaner auf ihrem äußersten Halbkreis vorbeiziehen lassen und durch Festhalten an seinem Kurs Nord 23° Ost hinter ihrer Linie durchstoßen, um dadurch Bewegungsraum zu gewinnen und dem Vernichtungsfeuer zu entkommen. Die Rechnung scheint aufzugehen. Rauch, Dampf, Nebel, Qualm umhüllen das russische Geschwader so dicht, daß den japanischen Kanonieren keine Sicht bleibt und das Geschützfeuer für kurze Zeit erlischt. Doch als eine Böe die Tarnkappe auseinanderreißt, bleibt nichts von der vagen Hoffnung. Togo hat die Absicht der Russen erkannt und mit seinen Schiffen die Schlachtlinie durch eine Backbordwende neu formiert. Nun zieht er wieder, wie zu Beginn der Schlacht, quer zum Kurs der Russen von West nach Ost. Die Taktik der Japaner, ein feindliches Schiff nach dem anderen aus der Linie herauszubrechen und zu vernichten, tritt in die zweite, in die Endphase. Rojestwenskis Flaggschiff wird erneut zur Zielscheibe der ganzen Panzerflotte Togos. Die Suworow ist jetzt nur noch ein Trümmerhaufen, aber sie schwimmt, sie versucht Kurs zu halten, ihre Geschütze feuern. In den Kommandoturm schlägt eine volle Salve, der Fockmast und beide Schornsteine gehen über Bord, aber aus den Geschützen blitzt und donnert es weiter, jagen Granaten gegen die Japaner. Das Oberdeck ist ein Gewirr voll brennender Trümmer, Leichen, Verwundeter, das Schiff erzittert und ächzt unter den fürchterlichen Detonationen, durch den Qualm fegen Stürme von Eisensplittern. Rojestwenski im Kommandoturm steht am Sehschlitz zwischen Panzer und Turmdecke und starrt hinüber zu den Schiffen Togos. Ein Splitter hat ihm den Schädelknochen aufgerissen, er spürt nur den scharfen Schmerz, bleibt aufrecht, er scheint nicht zu bemerken, daß auch sein Rücken getroffen ist, daß aus seinem Bein das Blut strömt. Dunkler Rauch versperrt jetzt die Sicht aus dem Turm. Der Admiral läßt sich durch einen Panzerschacht in die Zentrale hinab, verläßt sie wieder, um vom Oberdeck aus die Schlacht zu verfolgen. Er versucht, den intakten mittleren 15-cm-Turm zu erreichen, ein Splitter trifft seinen rechten Fußknöchel, zerfetzt den Hauptnerv und lahmt das Bein. Man schleppt Rojestwenski in den Turm. Die Suworow treibt hilflos im Meer. Ein Offizier des Stabes berichtet: »Die >Koffer< der Japaner hagelten nur so auf uns herab. Die Maschine hatte schon einige Zeit vorher gemeldet, daß die Ventilatoren keine Luft, sondern nur noch Qualm fördern und die Leute deshalb ersticken und zusammenbrechen. Die Maschinen hörten auf zu arbeiten. Der Admiral saß zusammengesunken auf einem Kasten, sein Kopf hing tief auf die Brust herab, das Handtuch, mit dem man ihn verbunden hatte, war blutdurchtränkt. Er verlor das Bewußtsein. « Die Suworow ist vollständig in Flammen gehüllt, aber sie schießt noch immer. Nachmittags, um Viertel vor fünf, schlägt sie mehrere Zerstörerangriffe ab, wird von einem Torpedo getroffen, schießt aber noch einem der angreifenden japanischen Zerstörer, der Chihaya, ein schweres Leck. Um halb sechs treibt das Flaggschiff zwischen den beiden Flotten, ein rauchendes Wrack, sein letztes intaktes 7,5-cm-Geschütz feuert ohne Pause. Ein russisches Torpedoboot, die Buiny, geht längsseits und legt trotz der schweren Schlagseite des Flaggschiffs an. Der bewußtlose Admiral wird aus dem Turm gezerrt und auf das vordere Außendeck geschleppt. Die rauhe See wirft die Buiny hin und her, sie hebt sich bis zur Höhe des Außendecks, sinkt wieder tief ab. Die Männer warten auf den richtigen Moment, und als die nächste Welle die Buiny erneut anhebt, werfen sie den bewußtlosen Admiral hinüber. Unter dem Heulen der japanischen Granaten legt das Torpedoboot ab. Rojestwenski ist gerettet. Ein Sanitätsmaat versorgt ihn. Rojestwenskis Schulterknochen liegt offen, Schädelsplitter sind in sein Gehirn eingedrungen, der rechte Oberschenkel ist gebrochen, an seinem linken Fuß pulst das Blut aus der zerrissenen Schlagader. Plötzlich öffnet der Admiral die Augen: »Wo ist die Suworow? « Niemand antwortet. Rojestwenski bricht aus: »Wer hat befohlen, die Flagge zu streichen? « Das Schiff sei völlig zerstört, bekommt er zur Antwort, ausgebrannt, es habe keinen Mast für die Flagge gegeben. » Dann hätte sie an einem Bootshaken oder Riemen gesetzt werden müssen! « preßt Rojestwenski hervor. Ein Offizier fragt ihn, ob er in der Lage sei, das Kommando weiterzuführen und wohin man ihn bringen solle. Der Admiral dreht ihm den Kopf zu: »Nein! - Wohin denn? Sie sehen doch selbst! Das Kommando - an Nebogatow! «, murmelt er, wird plötzlich wieder lebhaft, setzt mit aufflackernder Energie hinzu: »Das Geschwader nach Wladiwostok! Kurs Nord 23° Ost!« Dann überkommt ihn die Ohnmacht. In der Dämmerung fahren japanische Torpedoboote einen letzten Angriff auf die bewegungslose Suworow. Zwei Torpedos treffen, das Wrack bäumt sich auf, der Bug hebt sich in die Luft, gurgelnd versinkt das Schiff. Die beiden großen Berichte des Fregattenkapitäns Sernjonow vom Stab des Admirals über die Fahrt des Zweiten Pazifikgeschwaders und die Schlacht bei Tsushima werden ergänzt durch die japanischen Admiralstabsberichte: »Die Suworow war völlig ausgebrannt und brannte noch immer. Sie hafte unzählige Angriffe ausgehalten, war buchstäblich im Feuer des ganzen Geschwaders gewesen und besaß nur noch ein einziges, zufällig heilgebliebenes Geschütz im Achterschiff. Und dieses Geschütz feuerte ohne Pause, fest entschlossen, sich, solange das Schiff noch schwamm, bis zum letzten Augenblick zu verteidigen. Endlich, gegen sieben Uhr abends, sank die Suworow nach zwei Angriffen unserer Boote.« Das Schicksal der Suworow steht für das Schicksal aller russischen Schiffe, die bei Tsushima vernichtet wurden: für die großen Panzer wie die Borodino oder Alexander III. - Kapitän Buchwostows Schiff feuerte ebenfalls bis zum letzten Augenblick, es ging mit der ganzen Mannschaft unter, denn von den nahezu 800 Mann Besatzung wurde kein einziger gerettet -, es gilt ebenso für die Kreuzer und Zerstörer. Acht Linienschiffe hatten die Spitze gebildet, sechs von ihnen wurden versenkt, zwei ergaben sich am nächsten Morgen. Von den 53 Kriegsschiffen und Transportern, mit denen Rojestwenski den Durchbruch versucht hatte, konnten nur sechs in neutrale Häfen entkommen. Drei kleine Schiffe entschlüpften den Japanern und erreichten Wladiwostok. Mehr als 6000 russische Seeleute starben in der Schlacht. Daran gemessen waren die Verluste der Japaner mehr als gering. Die Treffer, welche auch Togos Schiffe hinnehmen mußten, waren allerdings weit schwerer, als es den Russen während des Kampfes erschien. Im Gegensatz zu den japanischen Geschossen detonierten die russischen Granaten erst im Inneren der Schiffe, die Zerstörungen waren in der Schlacht aus der Ferne kaum zu erkennen. Doch kein einziges Panzerschiff Togos wurde versenkt, nur drei Torpedoboote gingen unter. Die Zahl der Toten belief sich auf etwas über 500. So beispielhaft tapfer sich die Russen geschlagen hatten, so wenig standen ihnen die Japaner in Mut, Kaltblütigkeit und Opferbereitschaft nach. Charakteristisch war nur die unterschiedliche Ausgangslage und die Gewißheit über das Ende. Togo und seine Matrosen zweifelten keinen Moment an ihrem Sieg. Der Wille, diesen Sieg als völlige Vernichtung des Feindes zu erringen, bestimmte ihren Einsatz. In Togo gewinnt diese Entschlossenheit ihren individuell-persönlichen Ausdruck. Sein Flaggschiff erhält in der ersten halben Stunde zehn Treffer der russischen 3O,5-cm-Granaten. Ein Geschoß zerfetzt die Aufbauten hinter der Kommandobrücke, auf der Togo stand, die Splitter zertrümmerten den Kompaß neben ihm. Die Offiziere in seiner Nähe wurden zu Boden gerissen. Als sie sich erhoben, drehte sich ihr Admiral zu ihnen um und lächelte. Vor dem Kriegsgericht Nebogatow, auf den das Kommando übergegangen war, versuchte in der Nacht mit den wenigen Schiffen, die er gesammelt hatte, nach Osten zu entkommen, um dann in einer Schwenkung wieder auf Kurs Wladiwostok zu gehen. Togo war mit dem Gros nach Norden gedampft, er gab seinen Torpedobooten die Nacht frei zur Jagd auf die zersprengten Russen. Was am 27. Mai für Rojestwenski nur eine verschwindend kleine Chance gewesen war, das stellte sich für Nebogatow am nächsten Tag als völlig unmöglich heraus. Sein Geschwader von fünf Schiffen fuhr unmittelbar in den Halbkreis der Schlachtschiffe, den Togo für seinen Empfang vorbereitet hatte. Nebogatow erkannte sofort, daß er in einen Kessel der Vernichtung fuhr. Er setzte das internationale Signal »XGH — Ich ergebe mich. « Auf seinem Flaggschiff Imperator Nikolai I. wurde als weiße Fahne ein Tischtuch gehißt. Nebogatow verlor damit seine Ehre, aber er bewahrte 2400 Matrosen vor dem sicheren Tod. Er wußte, daß ihn deswegen ein Militärgericht verurteilen und erschießen lassen würde. Die Buiny mit dem schwerverwundeten Rojestwenski an Bord blieb mit Maschinenschaden liegen. Der Admiral wurde auf das Torpedoboot Bedowi übergesetzt. Ein japanischer Zerstörer brachte die Bedowi auf, nahm sie in Schlepp und fuhr nach Sasebo. Im November, bevor Rojestwenski aus der Gefangenschaft entlassen und nach Rußland zurückgebracht wurde, besuchte ihn Togo im Lazarett von Sasebo. Rojestwenski war noch immer bandagiert. Togo ergriff seine Hand: »Die Niederlage ist ein Schicksal, das uns alle treffen kann. Niemand braucht sich deshalb zu schämen. Es kommt nur darauf an, ob wir unsere Pflicht getan haben. Sie haben in den zwei Tagen, an denen die Schlacht tobte, mit Ihren Männern eine bewundernswerte Leistung vollbracht. Ich möchte Ihnen meine Hochachtung und gleichzeitig mein Mitgefühl aussprechen. Hoffentlich erholen Sie sich bald. « Leise antwortete Rojestwenski: »Ich danke Ihnen, daß Sie zu mir gekommen sind. Jetzt schäme ich mich nicht mehr, von Ihnen besiegt worden zu sein. « Schämen mußte sich der Admiral in Petersburg. Seine Scham wurde von allen geteilt, welche die Wahrheit kannten. Rojestwenski, dessen Kampf in einer hoffnungslosen Lage zu einem der letzten großen Beispiele wurde, welches in unserer Zeit eine Ahnung von den Dimensionen antiken Heldentums vermittelt, wurde vor ein Kriegsgericht gestellt. Das Rußland des letzten Zaren fügte dem Skandal seines militärischen Dilettantentums die Schande der eigenen Entwürdigung hinzu. Rojestwenski stand mit Nebogatow vor dem Tribunal, doch in einer ganz anderen Haltung. Nebogatow schleuderte seine grenzenlose Wut über die Marineführung in Petersburg hinaus, er tobte über diesen verrotteten Staat, »der seine Söhne auf alten, miserablen Schiffen in den Tod schickt und seinen moralischen Bankrott und Raub, seine Unfähigkeit und Irrtümer, seine geistige Blindheit und die Unkenntnis von den Grundsätzen des Seekrieges dadurch vertuschen will, daß er alle in der See untergehen läßt«. Solche Ausbrüche entsprechen nicht Rojestwenskis Charakter. Er belastet niemanden, am wenigsten diejenigen, die selbst vor ein Gericht gehört hätten und die er zu sehr verachtet, als daß er sie beschimpfen würde. Er übernimmt die ganze Verantwortung, er rühmt die Tapferkeit seiner Leute. Als ihn die Presse bestürmt, er solle doch die Wahrheit sagen, solle endlich sagen, wer für die Katastrophe von Tsushima verantwortlich sei, gibt er kühl zurück: »Das ist sehr einfach. Die Japaner haben getroffen und wir nicht. « Sein abschließendes Wort: »Ich bedaure, vor der Schlacht nicht befohlen zu haben, daß man den Geschwaderchef nur dann zu retten hat, wenn er unverletzt und in der Lage ist, die Führung der Flotte zu garantieren. Man hätte mich auf der Suworow lassen sollen, damit ich mit ihr untergehe. « Nebogatow wurde zum Tod verurteilt, später begnadigt. Rojestwenski wurde freigesprochen. 3. Kapitel Neue Flaggen auf den sieben Meeren In der Schlacht von Tsushima wurde die gesamte Kriegsflotte, die Rußland auf den Weltmeeren besaß, vernichtet. Doch dieses Treffen war weit mehr als nur die mörderischste Schlacht der bisherigen Seekriegsgeschichte. Aufgrund der aberwitzigen Ausgangslage reicht die Schlacht auch auf dem Gebiet des Einzelkampfes in den Bereich der Tragödie. Tsushima war eine welthistorische Katastrophe. Die Folgen des Triumphes Togos sind nicht nur in der Perspektive Japans mit denjenigen Folgen zu vergleichen, die der Sieg Nelsons bei Trafalgar 1805 für England hatte. Tsushima verhinderte für mehr als ein Halbjahrhundert, daß Rußland zu einer Seemacht wurde. Und Tsushima ist ebenso die Geburtsstunde Japans als der führenden Großmacht des Fernen Ostens und ihrer pazifischen Hegemonie. Der Sieg Togos erhob die Nation zum Herrn von ganz Ostasien. Daran hat selbst die Niederlage Japans im Zweiten Weltkrieg nichts geändert, wie sich in unserem Jahrzehnt erkennen läßt. Revolution in Rußland In Rußland war der Krieg gegen Japan niemals populär gewesen. Nach dem Fall von Port Arthur, der Niederlage in der Mandschurei und der Katastrophe von Tsushima brach die Revolution aus. Eine Verstärkung der Truppen in Fernost war von diesem Moment an unmöglich. Die Agitatoren der verbotenen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, der Marxisten und Sozialrevolutionäre weckten ein Echo bei den Massen, von dem sich der Petersburger Hof keine Vorstellungen machte -und als er eines Besseren belehrt wurde, war es zu spät. Zu spät war es schon im Januar 1905 gewesen, als die Schloßwachen in einer Doppelreihe das Winterpalais in Petersburg abriegelten, die Gewehre entsichert, halb im Anschlag. … „